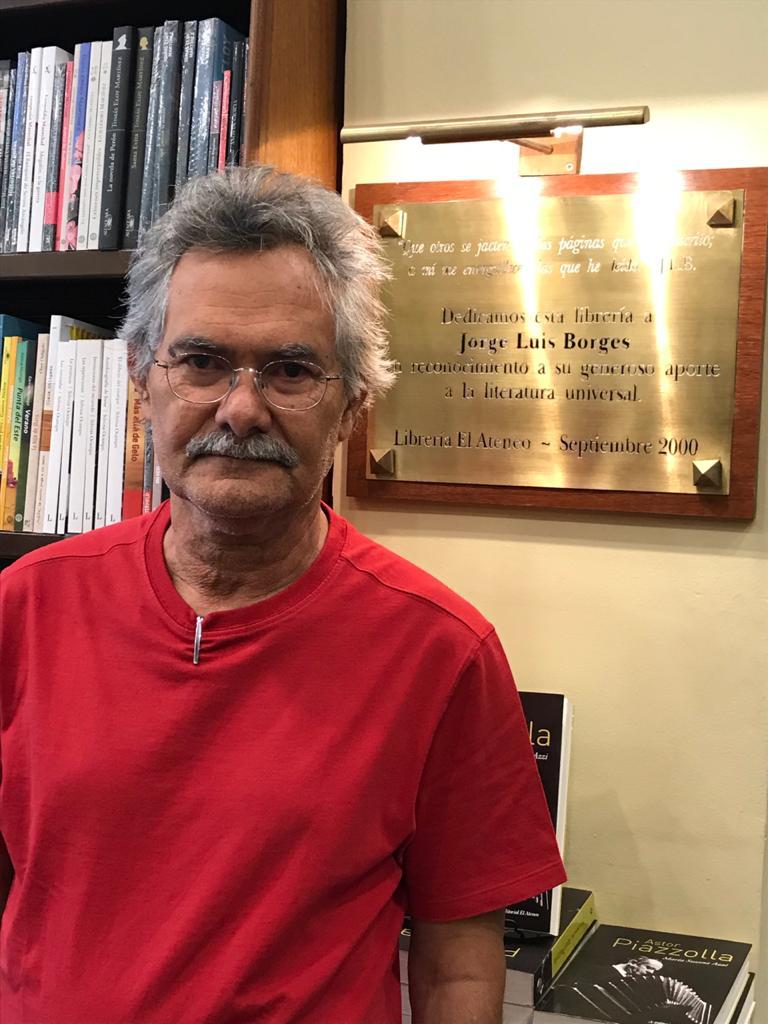

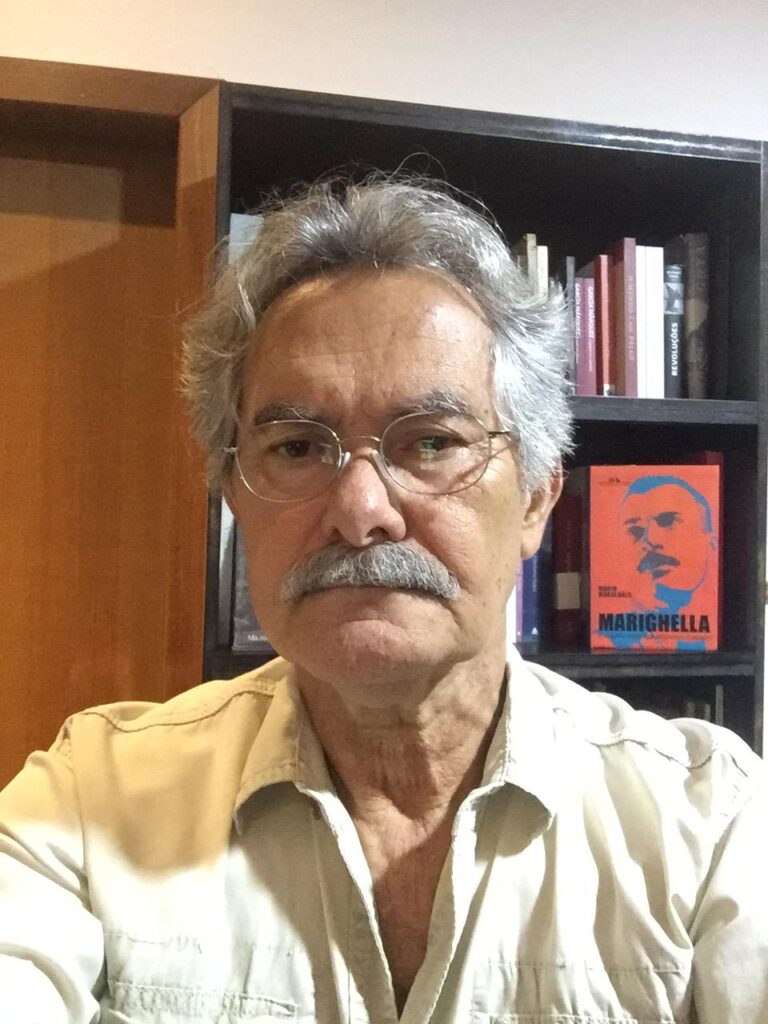

Pedro Tierra: “Escrever foi resistência. Eu não aceitava que o que testemunhei ficasse sepultado pelo silêncio”

30 março 2025 às 08h00

COMPARTILHAR

Em março deste ano, o Brasil completou 40 anos de redemocratização, o mais longo período democrático ininterrupto desde a proclamação da República, em 1889. A transição marcou o fim da ditadura civil-militar (1964-1985), que por 21 anos restringiu liberdades, censurou opositores e violou direitos humanos.

A posse de José Sarney como presidente, em 1985, simbolizou essa mudança. Ele assumiu interinamente após o agravamento da saúde de Tancredo Neves, eleito de forma indireta pelo Congresso Nacional, já que o regime militar ainda não havia restabelecido o voto direto para presidente. Tancredo faleceu em 21 de abril, tornando Sarney o presidente definitivo. O período foi tenso, com receios de que os militares resistissem à entrega do poder. Sarney garantiu a transição ao orientar as Forças Armadas a se recolherem aos quarteis e preparou o caminho para a Constituição de 1988, que restaurou direitos suprimidos pela ditadura, como eleições diretas e liberdades civis.

Para relembrar esse período, o Jornal Opção Tocantins entrevistou o poeta e político Pedro Tierra, pseudônimo de Hamilton Pereira. Nascido em Porto Nacional (TO), ele é filho de retirantes nordestinos e cresceu em um ambiente politicamente engajado. Seu irmão mais velho, Hosterno Pereira, era prefeito de Porto Nacional, quando ocorreu o golpe militar de 1964. Outros irmãos foram perseguidos pelo regime, presos ou forçados ao exílio.

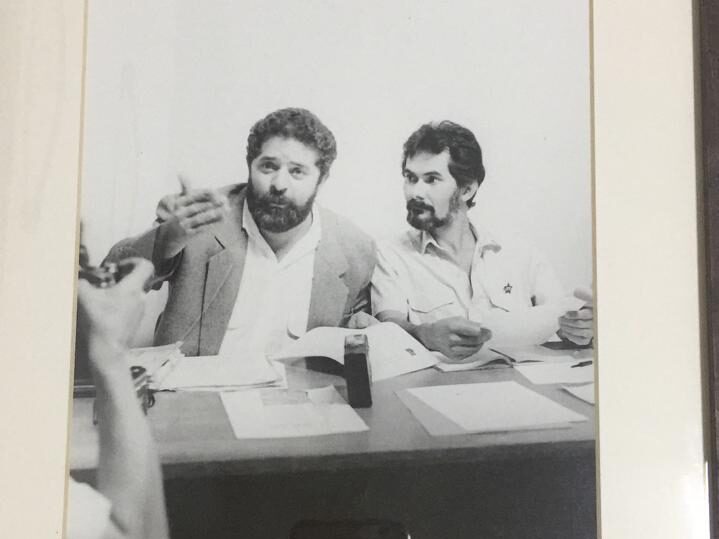

Pedro Tierra ingressou na militância ainda jovem, impactado pelo golpe que interrompeu avanços sociais e políticos no Brasil. Envolveu-se no movimento estudantil e, em 1968, presidiu a Casa do Estudante do Norte Goiano (Cenog). Posteriormente, passou a atuar na Ação Libertadora Nacional (ALN), organização de resistência armada contra a ditadura.

Em 1972, foi preso pela repressão durante uma viagem de São Paulo para Goiás. Nos cinco anos seguintes, foi submetido a torturas, como tantos outros opositores do regime. Durante o cárcere, encontrou na escrita uma forma de resistência, produzindo o livro Poemas do Povo da Noite, que recebeu menção honrosa no Prêmio Casa das Américas em 1978.

Libertado em 1977, Pedro Tierra continuou militando por direitos humanos, justiça social e reforma agrária. Participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT), da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Foi secretário de Cultura de Brasília e presidiu a Fundação Perseu Abramo. Atualmente, integra a equipe responsável pelas políticas de Democracia, Memória, Verdade e Reparação no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo Lula.

Além de sua atuação política, Pedro Tierra consolidou-se como escritor. Suas obras, traduzidas em diversos idiomas, incluem Água de Rebelião, Inventar o Fogo, Dies Irae, O Porto Submerso, A Estrela Imperfeita e Pesadelo: Narrativas dos Anos de Chumbo. Em parceria com Pedro Casaldáliga e Martin Coplas, compôs a Missa da Terra sem Males e, com Casaldáliga e Milton Nascimento, a Missa dos Quilombos.

Além de sua atuação política e literária, Pedro Tierra recebeu reconhecimento acadêmico por sua contribuição à cultura e aos direitos humanos. Em 2013, foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Católica de Brasília. No ano seguinte, em 2014, recebeu a mesma honraria da Universidade Federal do Tocantins (UFT), consolidando seu legado como intelectual e defensor da memória democrática no Brasil.

Em entrevista exclusiva ao Jornal Opção Tocantins, Pedro Tierra destacou a brutalidade da repressão e a necessidade de preservar a memória das violações cometidas pelo regime. Defende que a luta pela democracia deve ser contínua e que o Brasil precisa avançar para um modelo mais participativo e inclusivo.

Ele acredita que o país pode contribuir globalmente com soluções voltadas à sustentabilidade, à diversidade cultural e à justiça social. Para ele, a construção de uma democracia verdadeira passa pelo reconhecimento da história e pelo compromisso com a igualdade e os direitos humanos.

Para começar, o que o levou a ingressar na luta contra a ditadura militar?

Minha geração foi lançada muito precocemente na disputa política. O golpe de Estado de 1º de abril de 1964 me atingiu quando eu tinha apenas 16 anos. Fomos profundamente impactados por essa ruptura, que interrompeu um processo de crescimento das organizações de trabalhadores do campo e da cidade — um avanço que vinha desde o final dos anos 1940, especialmente após a promulgação da Constituição de 1946. Embora liberal, essa Constituição trouxe conquistas significativas para a vida social e política do país.

No entanto, como é comum na história brasileira, muitos desses avanços resultaram de pactos políticos feitos pelas elites, sem incluir amplamente a população. Em estados como Goiás, por exemplo, onde eu vivia, o impacto dessas mudanças foi limitado, especialmente para os trabalhadores do campo, que permaneceram excluídos de direitos fundamentais. Enquanto os trabalhadores urbanos conquistavam proteções como a CLT e uma legislação trabalhista mais estruturada, os camponeses continuavam sem o direito de organização sindical.

A democracia construída no pós-1946 passou por momentos turbulentos. Tivemos os governos de Dutra, Vargas (1951-1954), Juscelino Kubitschek (1955-1960), e a breve experiência de Jânio Quadros (1961). Em 1961, houve uma tentativa de impedir a posse legítima do vice-presidente João Goulart. Essa ameaça de golpe gerou uma forte reação da sociedade, liderada pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Ele organizou a “Rede da Legalidade”, uma campanha em defesa da posse de Goulart. A resistência foi vitoriosa, mas parcial, pois os militares conseguiram impor ao país um regime parlamentarista como solução negociada. Esse cenário mostrou que a democracia no Brasil sempre esteve sob ameaça, sujeita a concessões feitas sob pressão.

No entanto, Jango, ao assumir a Presidência da República em setembro de 1961, iniciou uma campanha que resultou vitoriosa em um plebiscito para consultar a população brasileira sobre qual regime preferia: parlamentarismo ou presidencialismo. Houve uma esmagadora vitória da opção pelo presidencialismo.

Ali foram lançadas as bases imediatas para a preparação de um golpe de Estado. Como vimos recentemente, com a liberação de documentos sobre o assassinato de Kennedy, em 1963, os Estados Unidos não toleravam qualquer tentativa de avanços sociais. O Departamento de Estado norte-americano entendia que esses avanços não eram aceitáveis para seus interesses estratégicos.

Esse contexto foi determinante para o golpe de 1º de abril de 1964, quando a Constituição de 1946 foi rasgada e um regime imposto à força das armas. A moldura desse quadro era a necessidade dos Estados Unidos de manter sua hegemonia sobre o Ocidente no cenário da Guerra Fria, em confronto com a União Soviética. Esse foi o pano de fundo para a imposição da ditadura no Brasil, sustentada pelas elites locais aliadas aos interesses norte-americanos.

Minha vida nessa época

Eu era um adolescente, estudava na escola pública e era filho de uma família de lavradores. Meu pai era lavrador, minha mãe cuidava da casa, como se dizia à época. Sou o sétimo filho de uma família de imigrantes que vieram do Piauí, da região de São João do Piauí, e se estabeleceram em Porto Nacional em 1930.

Meu irmão mais velho, 19 anos mais velho que eu, era prefeito de Porto Nacional e aliado do governador de Goiás, Mauro Borges Teixeira, que, por sua vez, apoiava o presidente João Goulart. Com o golpe, o Estado entrou de forma repressiva na nossa família: meu irmão foi afastado da prefeitura por sua ligação com o governador, que também foi deposto à força. Houve duas intervenções emblemáticas em 1964, uma em Pernambuco, com a cassação do governador Miguel Arraes, e outra em Goiás.

Foi nesse período que o senhor entrou na luta?

A nossa geração, quando entrou em cena, rompeu com uma tradição política oligárquica que prevalecia até então. Até aquele momento, as disputas políticas no Brasil eram, em sua maioria, entre oligarquias. Em Goiás, por exemplo, desde o início do século XX, duas grandes famílias disputavam o poder: a família Caiado e a família de Pedro Ludovico.

A família Caiado influenciou os governos de Goiás de 1910 a 1930. Com a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder, Pedro Ludovico, um médico de perfil progressista, foi nomeado interventor federal em Goiás. Ele governou o estado, com um breve intervalo, de 1930 a 1964. No momento do golpe militar, seu filho, Mauro Borges Teixeira, era o governador.

A nossa geração, no entanto, trazia um novo impulso, diferente dessa disputa entre oligarquias. Havia a aspiração por uma sociedade democrática e, para boa parte dos militantes, por uma sociedade socialista. Houve um claro distanciamento entre a nossa geração e as anteriores, tanto em termos de perspectivas políticas quanto de métodos de luta.

O movimento estudantil foi o primeiro a puxar a resistência contra o regime, que era civil-militar, pois, entre os articuladores do golpe, havia figuras civis influentes, como Magalhães Pinto (governador de Minas Gerais), Carlos Lacerda (governador da Guanabara) e Adhemar de Barros (governador de São Paulo). Esses líderes tiveram papel fundamental na articulação golpista, financiados e apoiados pelos interesses dos Estados Unidos.

Em que contexto o senhor acabou sendo preso? Como isso impactou sua família e o cenário tocantinense?

É interessante levantar o contexto tocantinense, porque, naquela época, o Tocantins ainda não existia como unidade da federação; a região fazia parte do norte de Goiás. No entanto, já havia um movimento centenário defendendo a separação do estado.

O Tocantins, como espaço geográfico, histórico e cultural, tem distinções significativas em relação a Goiás. Costumo dizer isso aos meus amigos goianos: enquanto em Goiás se ouvia moda de viola, na minha infância eu ouvia a sanfona de Luiz Gonzaga.

A formação cultural de Goiás é muito influenciada por Minas Gerais. Já a formação cultural do Tocantins recebe influxos do Norte e do Nordeste, com influências da Bahia, do Maranhão, do Piauí e do Pará. Essas influências vêm desde os tempos coloniais, quando as primeiras expedições chegaram à região.

O movimento em defesa da criação do Tocantins já existia há muito tempo. Nos anos 60, ele ainda era uma bandeira das elites regionais, como a do juiz Feliciano, que, nos anos 50, defendia um estado autônomo para Porto Nacional. Esse movimento contava com o apoio de figuras políticas locais e teve desdobramentos importantes no período da ditadura.

Nos anos 60, o movimento estudantil do Norte de Goiás criou a Casa do Estudante Norte Goiano (Cenog). A Cenog mantinha uma pequena publicação, o jornal Paralelo 13, cujo nome acabou coincidindo com a linha de divisão territorial adotada pela Constituição de 1988 para a criação do Tocantins. O movimento estudantil, além de atuar na resistência contra a ditadura, também serviu de abrigo para essa luta pela autonomia, que décadas depois resultou na criação do estado do Tocantins.

Como ocorreu sua militância na resistência ao regime militar?

Eu passei a militar em uma organização proscrita de resistência ao regime militar: a Ação Libertadora Nacional (ALN). A ALN foi criada por Carlos Marighella, um dirigente histórico do Partido Comunista Brasileiro (PCB), que se afastou do partido devido a divergências com a direção.

A ALN se organizou em vários estados do país, com forte presença em São Paulo, no movimento operário, e também no Rio de Janeiro. Em Goiás, havia um histórico de lutas populares, como a resistência armada dos camponeses na região que hoje fica na divisa com o Tocantins, contra a grilagem de terras nos anos 50.

Nós nos considerávamos herdeiros dessas lutas. Goiás, inclusive, teve uma forte presença de partidos de esquerda, e um dos líderes das lutas de posseiros, Zé Porfírio, chegou a ser deputado estadual pelo PTB. No entanto, seu mandato foi cassado após o golpe de 1964.

Em 1968, assumi a presidência da Casa do Estudante Norte Goiano, a partir da minha atuação na área cultural em Porto Nacional. Na época, a seccional de Porto Nacional da Cenog era uma das mais estruturadas do Norte de Goiás.

No dia 13 de dezembro de 1968, foi decretado o Ato Institucional nº 5 (AI-5), que fechou a Cenog, assim como várias outras entidades populares e estudantis. O AI-5, um documento jurídico de apenas 11 artigos, foi um golpe dentro do golpe de 1964, abrindo caminho para a repressão desenfreada.

Com o Ato Institucional nº 5 (AI-5), o habeas corpus foi abolido, instaurando-se um estado de terror e repressão. O cidadão já não tinha nem mesmo a garantia da inviolabilidade do lar. A juventude que foi às ruas em 1968, expressando de forma significativa a resistência ao regime, passou a ser perseguida, acuada como se fossem animais. Restavam apenas três caminhos: prisão, exílio ou clandestinidade.

Com a extinção das entidades estudantis, eu entrei na clandestinidade e passei a militar em uma organização de resistência que, por falta de outras possibilidades de luta, defendia a luta armada contra o regime.

Em 1969, tornei-me clandestino, mudando-me para diferentes locais do país, mas concentrando minha militância em São Paulo. Permaneci nessa situação até 1972.

Em junho de 1972, durante uma viagem de São Paulo para cumprir algumas tarefas em Goiânia, Anápolis e Brasília, fui capturado pela repressão. No dia 10 de junho, caí nas mãos dos órgãos de segurança e iniciei meu período de prisão.

O que aconteceu após sua prisão? Onde foi detido e como foi tratado?

Fui sequestrado em Anápolis e levado para Goiânia, onde começaram os interrogatórios e as torturas. Passei pelo método do “pau de arara” e outras formas de violência brutal que eram comuns contra os opositores políticos da ditadura.

É importante que os jovens de hoje, enganados pela extrema direita que tenta reescrever a história, entendam: a ditadura foi um período de atraso, repressão e brutalidade. Foram mais de duas décadas de bloqueio ao desenvolvimento do país, enquanto o governo utilizava a força para silenciar qualquer oposição—com tortura, espancamentos, assassinatos e ocultação de cadáveres.

Após os primeiros interrogatórios, fui levado para o 10º Batalhão de Caçadores, que hoje é o 41º Batalhão de Infantaria Mecanizado (41º BIM), e depois transferido para Brasília, para o Comando Militar do Planalto. Fiquei detido ali por meses, sem qualquer contato com minha família.

De junho a novembro de 1972, permaneci como desaparecido político. Durante esse período, poderia ter sido assassinado a qualquer momento, como ocorreu com tantos outros companheiros de resistência ao regime.

No dia 14 de novembro de 1972, fui finalmente apresentado à 11ª Auditoria da Região Militar, em Brasília. Em seguida, fui transferido para o Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi) do Segundo Exército, em São Paulo, pois era lá que eu atuava na militância.

No DOI-Codi do Segundo Exército, a unidade era comandada pelo Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, conhecido torturador e assassino, responsável por crimes contra mulheres e crianças.

Fiquei alguns dias no Presídio Tiradentes, em São Paulo, mas logo fui devolvido ao DOI-Codi para novos interrogatórios. Posteriormente, fui transferido novamente para Brasília, apresentado à auditoria militar e, depois de alguns meses, levado de volta ao DOI-Codi.

Cheguei ao DOI-Codi no dia 27 de março de 1973, dez dias após o assassinato do estudante Alexandre Vannucchi Leme, morto sob tortura. Foi um período extremamente difícil. Permaneci ali até outubro de 1973, submetido a um longo encarceramento e interrogatórios brutais.

Depois desse tempo, fui transferido para o Presídio do Hipódromo, na Rua da Mooca, em São Paulo.

No Presídio do Hipódromo, fui transferido para o Carandiru, onde permaneci por algum tempo. Em 1974, como resultado de uma greve de fome dos presos políticos de São Paulo, conseguimos que a ditadura destinasse um espaço específico para nós. Até então, estávamos misturados com presos comuns.

Essa foi uma vitória importante. Fomos 42 presos transferidos para o Presídio do Barro Branco, em São Paulo, onde permaneci até o final da minha pena, em 1977. Fui libertado no dia 10 de março daquele ano.

Como o senhor conseguiu sobreviver a tantos anos de tortura e prisão?

Cumpri cinco anos de prisão, de junho de 1972 a março de 1977. Me considero um sobrevivente. Acredito que as circunstâncias ajudaram na minha sobrevivência. Se eu tivesse sido preso diretamente em São Paulo, provavelmente teria sido morto, como muitos outros. Mas fui capturado em Anápolis, e isso criou um período inicial de confusão para a repressão. Eles não sabiam exatamente quem eu era e demoraram a obter informações sobre minha identidade e militância.

Nos primeiros dias, enquanto eu resistia e não fornecia nenhuma informação, minha organização teve tempo para desmobilizar contatos, o que era uma regra fundamental da clandestinidade. Se eu tivesse sido identificado de imediato, meu destino poderia ter sido outro.

A tortura é uma experiência que reduz a pessoa a carne e nervos. Você está encapuzado, não sabe de onde virá o próximo golpe. Sofre choques elétricos, espancamentos, pau de arara, cadeira do dragão—toda uma série de métodos brutais.

Mas quando os interrogatórios terminam, é como se você renascesse. Você começa a avaliar tudo o que passou. O mundo desaba sobre sua cabeça, e a ideia que você tinha de humanidade se dissolve. Eu me perguntava: “A humanidade não pode ser isso que estou vendo aqui.”

Foi nesse momento que comecei a escrever na prisão.

A escrita foi uma forma de resistência para o senhor?

Sem dúvida. A escrita foi essencial para minha sobrevivência.

Já escrevia antes, mas na prisão comecei a transformar tudo o que vivi em poesia. Foi assim que nasceu o livro Poemas do Povo da Noite.

Escrever foi um gesto de resistência. Eu não aceitava que tudo o que testemunhei ficasse sepultado pelo silêncio. O livro abre com um poema-prólogo no qual digo: “Venho falar pela boca dos meus mortos.” Esse era—e continua sendo—o meu compromisso.

Ainda hoje, minha poesia busca não se afastar dessa realidade, não ignorar a brutalidade do Estado brasileiro durante a ditadura e as consequências desse período para os mais pobres.

Quantos livros o senhor publicou e no que está trabalhando atualmente?

Já publiquei 12 ou 13 livros. Alguns foram traduzidos para o italiano, espanhol, francês, alemão e inglês.

Além de Poemas do Povo da Noite, escrevi outros livros ligados a três temas fundamentais para mim depois da prisão: A luta dos povos indígenas, a luta pela terra e a reforma agrária e a resistência das populações negras e quilombolas.

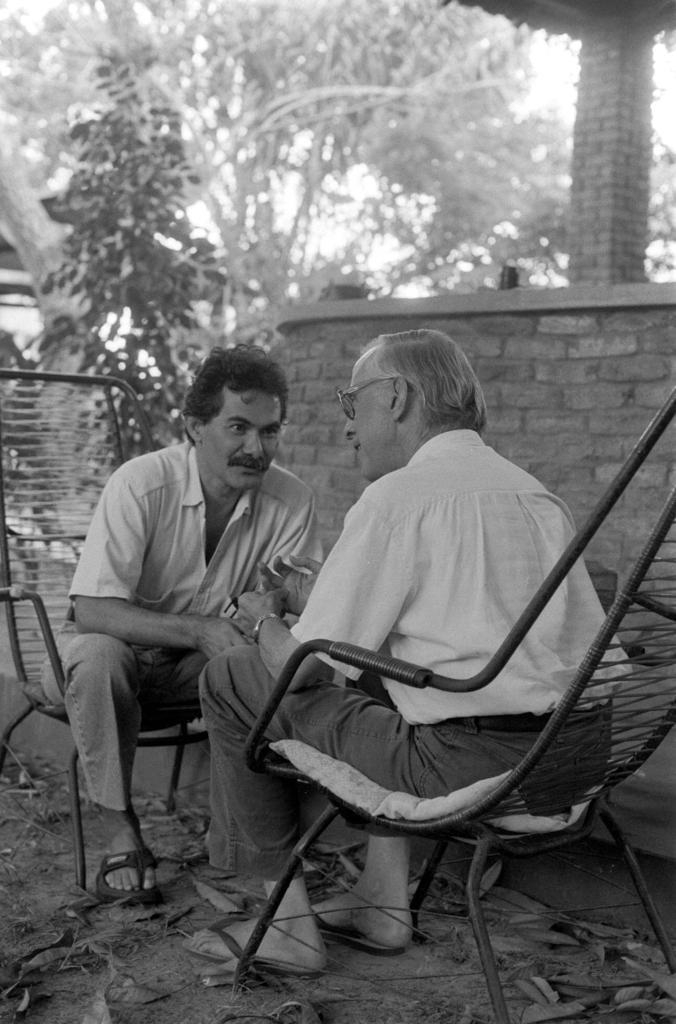

Entre minhas obras mais conhecidas está A Missa dos Quilombos, que escrevi em parceria com Dom Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia. Também escrevi A Missa da Terra Sem Males, uma missa católica que trata da luta pela terra—embora eu não seja católico, respeito profundamente a fé e a resistência do povo.

E penso que a Igreja Católica desobedeceu seu próprio ditame e negligenciou seu papel na relação da sociedade brasileira com as populações indígenas. Creio que essa Missa da Terra Sem Males cumpriu um papel importante ao promover uma espécie de confissão pública. Estava acompanhada por um bispo ligado à educação da Diocese Católica.

O Brasil tem uma elite que se imagina branca, que não consegue se olhar no espelho e ver que metade do seu rosto é negro. Ela se envergonha do próprio povo.

A Missa dos Quilombos busca exatamente revelar essa face negra, essa face indígena do nosso povo, que é essencial na nossa formação étnica e cultural.

Além disso, escrevi um conjunto de poemas durante a pandemia, intitulado Que país seremos depois das valas comuns?. Essa obra reflete a calamidade que nos assaltou naquele período. O Brasil foi vítima de duas tragédias simultâneas: a pandemia e o governo neofascista do ex-presidente da República, derrotado nas eleições de 2022. E eu não menciono seu nome por uma questão de higiene.

Como o senhor avalia hoje a política atual do Brasil? Como enxerga o cenário pós-ditadura e essa chamada redemocratização? O Brasil segue dividido? Estamos indo bem, mal ou de mal a pior?

O Brasil continua dividido, como sempre foi, com uma elite que não tem compromisso com a população. A elite brasileira, os mais ricos do país, não têm compromisso com o Brasil. Foram formados dentro da tradição escravista, que é a origem de sua riqueza.

O Brasil, como nação, nasce do resultado de três crimes contra a humanidade. O primeiro foi o genocídio das populações indígenas. O segundo foi o tráfico de pessoas da África para o Brasil, para que trabalhassem na construção da riqueza nos canaviais, nas minas, nos cafezais e nas fábricas. O terceiro crime foi a monopolização da terra. As elites brasileiras se apropriaram da terra como se fosse sua, como se a tivessem recebido de herança.

Esse tripé nunca foi desmontado. Ele segue operando 500 anos depois. E essa elite que hoje atua por meio do capital financeiro é a mesma que ajudou a dar o golpe de 1964, que sustentou a ditadura por meio da imprensa tradicional—O Estado de S. Paulo, a Rede Globo, a Folha de S. Paulo e outros órgãos do império midiático. Essa mesma elite, que sempre esteve ao lado do poder, não se conforma que um operário metalúrgico nordestino tenha se tornado presidente da República uma vez, duas vezes, e que, mesmo preso por eles, tenha retornado e assumido o cargo pela terceira vez.

Boa parte das dificuldades que enfrentamos neste governo popular se deve a essa barreira imposta pelos mais ricos do Brasil. Hoje, vemos a imprensa tentando barrar uma proposta de tributação dos super-ricos, cujo impacto é irrisório para os mais abastados, mas que beneficiaria 10 milhões de brasileiros, isentando-os do imposto de renda. Estamos falando de 141 mil brasileiros que seriam taxados para permitir que 10 milhões fossem beneficiados.

Portanto, vejo o país enfrentando grandes dificuldades, mas também com muita esperança, pois o povo brasileiro não se dobra. O povo brasileiro sabe lutar. Não da forma que gostaríamos, mas da maneira que as condições permitem. Assim como derrotamos o neofascismo nas eleições de 2022, podemos derrotá-los novamente nas urnas. E quando existe a possibilidade do voto, respeitamos os resultados, porque sabemos que temos capacidade de dialogar com o povo.

O senhor mora onde hoje? Constituiu família? Quantos filhos tem? O que faz atualmente?

Hoje vivo em Brasília, onde estou desde os anos 1990. Sou casado pela segunda vez, pai de quatro filhos—três do primeiro casamento e uma filha adotiva, filha da minha segunda esposa. Vivo do que escrevo e atualmente trabalho no Ministério dos Direitos Humanos do governo Lula, em uma assessoria voltada à política de memória, justiça, verdade e reparação.

Essa atuação envolve três questões sensíveis: a Comissão da Verdade, a Comissão da Anistia e a Comissão de Mortos e Desaparecidos. Inclusive, neste mês estive em São Paulo participando de um evento no qual o Estado brasileiro fez um pedido formal de desculpas, por decisão da Corte Internacional, pelos crimes cometidos durante a ditadura, pelo desaparecimento de pessoas e pela negligência do Estado brasileiro em relação a essa questão nos últimos 40 anos.

Há algo que eu não tenha perguntado e que o senhor gostaria de acrescentar?

Quero apenas reforçar que os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil, assim como a juventude, representam a esperança para o país. Cabe a nós conduzir a reconstrução da democracia, mas não essa democracia de fachada, que mais se parece com uma plutocracia, onde o dinheiro manda. Precisamos de uma democracia verdadeira, participativa.

A solução para os problemas do Brasil passa pela democracia e pelo socialismo. Esse é o caminho para resolver os grandes desafios do país, reconhecer sua diversidade cultural e explorar todo o potencial que o povo brasileiro tem a oferecer, tanto para si mesmo quanto para o mundo. O Brasil pode apresentar soluções inovadoras em respeito ao meio ambiente, à sustentabilidade e à valorização das diferenças—sejam elas étnicas, políticas, culturais ou de comportamento. O objetivo deve ser construir uma sociedade plural, democrática, respeitosa e socialista, que pense no futuro da humanidade e do planeta.

O sonho de todo poeta é conseguir tocar o coração da geração seguinte.

Ainda há algo que eu gostaria de mencionar. No dia 13 de agosto de 2024, perdi meu irmão mais próximo, um militante como eu. Ele passou pela prisão, pelo exílio—teve que sair do Brasil e viver na Europa. Meu irmão, Athos Pereira da Silva, lutou muito e, após uma longa batalha contra o câncer, nos deixou. A seu pedido, realizamos a cerimônia de despedida em Porto Nacional. Ele foi cremado, e espalhamos suas cinzas no lago do Rio Tocantins, onde viveu sua infância.

Neste mês tive a alegria de participar de uma audiência com o reitor da Universidade Federal do Tocantins, professor Bovolato. Ficou decidido que a UFT receberá, em doação, o acervo e a biblioteca do meu irmão Athos Pereira. Esse material será destinado ao campus da universidade, em Porto Nacional, como uma forma de contribuir para a universidade e fortalecer a luta pela democracia, memória e verdade.