Saiba quem são Hughes, tenente que matou Rubens Paiva, e os oficiais denunciados pelo assassinato

02 março 2025 às 09h08

COMPARTILHAR

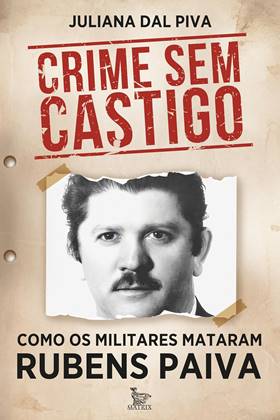

“Crime Sem Castigo — Como os Militares Mataram Rubens Paiva” (Matrix, 207 páginas), de Juliana Dal Piva, é livro de pesquisadora acadêmica e de jornalista. A autora une o rigor universitário e a capacidade de investigação de repórter. Há tal equilíbrio que os fatos falam mais do que gritam. A extrema direita dirá que se trata de uma obra militante. Não é. Os militares são expostos com o máximo de cuidado e serenidade. Não se diz que todos mentiram a respeito do assassinato do engenheiro, empresário e ex-deputado federal do PTB. Apresenta as informações — inclusive de oficiais do Exército —, as denúncias e o contraditório, e prova que alguns membros da força verde-oliva faltaram com a verdade (e alguns deles admitem isto).

Rubens Paiva foi assassinado, como diz o título do livro, por militares. Se fosse editor da obra, eu faria uma retificação, mais cosmética do que de fundo: substituiria “Como os Militares Mataram Rubens Paiva” por “Como Militares Mataram Rubens Paiva”. A retirada do artigo “os” faz alguma diferença. Mas, insistindo no que é mais importante, de fato o ex-parlamentar foi morto por militares. Portanto, o uso de “os” acaba por ser irrelevante.

Por que mataram Rubens Paiva?

Por que mataram Rubens Paiva, que, no máximo, era um político de centro, ou de centro-esquerda, e empresário capitalista bem-sucedido? Talvez não quisessem matá-lo. Usa-se talvez por um motivo simples. Dado o excesso de tortura, com choques e pisoteios, a possibilidade de matar existia.

Em 1971, os militares patropis estavam obcecados com o Chile de Salvador Allende, que seria rota dos guerrilheiros treinados em Cuba pelos experts de Fidel Castro e Raúl Castro. Então, quem tinha alguma ligação com guerrilheiros que estavam no (ou passavam) pelo Chile era visto como perigoso ou, ao menos, fonte de informação.

De Rubens Paiva, militares do DOI-Codi queriam informações sobre contatos com os guerrilheiros “do” Chile (na verdade, Cuba, como os guerrilheiros do Molipo) — rotas de entrada e saída, por exemplo — e seus interlocutores no Brasil. O que o ex-deputado sabia? Muito pouco, talvez quase nada. Ajudar alguém em dificuldade, facilitando a comunicação — o que o empresário fez —, não significava envolvimento com a guerrilha. Era gesto de humanista. Insistindo, o engenheiro era um capitalista que se beneficiava do crescimento da economia, ou seja, era um dos beneficiários, ainda que indiretamente, da ditadura civil-militar. Entretanto, politicamente, não se dobrava ante um regime que, autoritário, chegou a se tornar quase totalitário sob o governo de Emilio Garrastazu Médici.

Porém, na fase mais cruenta da ditadura, no governo do general-presidente Emilio Garrastazu Médici, entre 1969 e 1974, humanista era “sinônimo” de comunista. Por isso, prenderam, torturaram e mataram Rubens Paiva. É como se toda pessoa que não fosse a favor da ditadura estivesse operando pela adoção do comunismo no país. Eram os tempos da Guerra Fria — a disputa política, ideológica e comercial entre Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, comunista. O governo militar era alinhado com os norte-americanos.

Rubens Paiva tinha 41 anos, ainda era jovem, meio obeso. Mas o excesso de tortura podia matar qualquer um — como matou. Em 1975, pouco depois, militares mataram o jornalista Vladimir Herzog, de 38 anos, e, em 1976, o operário Manuel Fiel Filho, de 49 anos. Os assassinatos, apresentados como suicídios, ocorreram no governo “moderado” do general-presidente Ernesto Geisel (que os usou para enquadrar, ao menos em parte, a linha dura).

Quem quiser conhecer a história de Rubens Paiva, notadamente sobre a prisão, morte e investigação posterior, deve ler o excelente livro de Juliana Dal Piva desde o começo.

Minha leitura, depois da breve introdução, se concentra a partir do capítulo 6 — “CNV chega aos nomes dos assassinos de Rubens Paiva” —, com o objetivo de revelar quem realmente matou o ex-deputado e quem autorizou o seu massacre.

O coronel Armando Evólio Filho

A Comissão Nacional da Verdade foi constituída em maio de 2012, sob a Presidência de Dilma Rousseff, do PT.

Os membros da CNV eram Claudio Fonteles, Gilson Dipp, José Carlos Dias, José Paulo Cavalcanti, Maria Rita Kehl, Paulo Sérgio Pinheiro, Pedro Dallari (assumiu com a renúncia de Claudio Fonteles) e Rosa Maria Cardoso da Cunha.

O ex-procurador-geral da República Claudio Fonteles começou a publicar textos no site da CNV. Num deles mencionou “sete casos de assassinatos” que foram apresentados como “suicídios”. Logo o coronel reformado do Exército Armando Avólio Filho ligou e disse que, num dos textos, havia um erro e ele queria conversar a respeito.

Em 1971, militares simularam que Rubens Paiva havia sido resgatado por um comando guerrilheiro, o que era falso. O coronel Armando Avólio foi o encarregado da “perícia”. Na conversa com Claudio Fonteles, o militar sugeriu a correção de um erro: disse que o Pelotão de Investigações Criminais, que ele chefiava, e o DOI-Codi não eram a mesma coisa. O DOI-Codi “apenas” usava as instalações do PIC. Portanto, ainda que do Exército, eram dois órgãos distintos. Conversa para boi dormir. Em parte, sim, ainda que, tecnicamente, a correção seja pertinente.

Na conversa com Claudio Fonteles, o coronel Armando Avólio sustentou que “o PIC foi empurrado pelo DOI-Codi. ‘Eles entraram e nos botaram numa salinha. Dominaram todo aquele ambiente’”.

Entretanto, o médico psiquiatra Amílcar Lobo, que examinou Rubens Paiva, e o ex-soldado do Batalhão da Polícia do Exército Marco Aurélio Magalhães ressalvaram que o coronel Armando Avólio participou de “ações de repressão do DOI-Codi”. O que também foi confirmado pelo jornalista Cid Benjamin, que, num artigo para “O Globo”, revelou que foi torturado pelo oficial. Juliana Dal Piva enfatiza que, apesar disso, o oficial foi decisivo para esclarecer como Rubens Paiva foi assassinado numa dependência do Exército.

A sala do coronel Armando Avólio, comandante do PIC, ficava em frente a uma das salas do DOI-Codi. Transcreve-se a seguir o que ele disse a Claudio Fonteles.

“Em uma das ocasiões ele narra que, um dia, ele passava ali e viu a porta entreaberta. Não tem ninguém. Aí ele vai olhar e ele vê um cidadão pulando em cima de um corpo, que ele vê o corpo, volumoso, disse até uma pessoa, um homem mais volumoso e tal, e aí ele vê aquilo. E ele aí vai ao chefe dele, que é o Leão, na época ele era tenente, o Leão é capitão. ‘Olha, tá se passando isso, vamos ao nosso chefe imediato’, que era um major. ‘Major, isso [relatam o fato], o senhor dá autorização ou o senhor fala?’ O major diz: ‘Não, vocês dois vão falar com o Belham’. O chefe do DOI. Aí eles vão ao Belham, né? Aí o Belham, ‘olha, major, eu vi isso, isso, isso. Que o meu chefe imediato, comuniquei, tá passando lá agora e tal. Se o senhor não tomar uma providência, vai morrer’. Bateu continência e foi embora. Então é assim. E depois se descobre que esse cara que estava pulando era o cara mesmo… Ele dá o nome. Ele diz ‘olha, procura doutor, eu não sei o nome todo. Era um cara até do CPOR’, ele diz assim ‘parece Ughs, Rugs, Iugs, Rilgs, eu não me lembro bem’”.

O coronel Ronald Leão juntou-se ao coronel Armando Avólio, na época major, para comunicar que o tenente Hughes (Antônio Fernando Hughes de Carvalho, falecido em 2005), possivelmente o assassino direto, pulava sobre o corpo de Rubens Paiva. Não mais em busca de informações, e sim por prazer, o dos sádicos (é provável que ele não tenha torturado o ex-deputado sozinho). Belham é o general José Antônio Nogueira Belham, o comandante-geral do DOI no Rio de Janeiro. (Na semana passava, um grupo de pessoas se manifestou em frente do edifício onde reside, no Rio de Janeiro, criticando-o pelo assassinato do ex-deputado.)

Convocado pela CNV, o general Belham disse que, quando Rubens Paiva foi preso, estava de férias. O militar mentiu. “As ‘folhas de alteração’ do general registravam que ele interrompeu as férias e recebeu diárias para missões sigilosas nos mesmos dias da prisão e desaparecimento de Rubens Paiva”, registra Juliana Dal Piva.

“Independentemente de ter participado ou não do interrogatório, Belham era o comandante do DOI e, pela hierarquia, responsável por todas as ações”, anota, com precisão, Juliana Dal Paiva.

Cecília Viveiros de Castro estava sofrendo violência física no DOI-Codi e Rubens Paiva tentou socorrê-la. Então, um “oficial loiro, de olhos azuis” começou a “surrar” o ex-deputado. Numa carta à CNV, o coronel Ronald Leão deu “a mesma descrição” do torturador. Era o tenente Hughes.

As investigações sobre as centrais da tortura e assassinatos comprovaram que no Rio de Janeiro “existiram ao menos nove locais usados como cárcere de opositores políticos pelas Forças Armadas ou de Segurança Pública”. Felizmente, Juliana Dal Piva não fala em “porões”. Porque o fato de ser “clandestino” — e muitos não o eram — não significa que o centro de barbárie era um “porão”, um espaço “ilegal”. Ao usar determinado lugar, para torturar e matar, as Forças Armadas o legitimavam, ou seja, tornavam-o público, até institucional, por assim dizer. Militares que torturavam e assassinavam não eram autônomos. Cumpriam ordens superiores. Procede que alguns, como Hughes e o delegado Sergio Paranhos Fleury, excediam. Mas tinham licença para serem sádicos e cometer crimes.

O jornalista Marcelo Auler, assessor da Comissão Estadual da Verdade (CEV-Rio) e, na época, freelancer da “CartaCapital”, abordou os capitães Jacy e Jurandyr Ochsendorf e Souza, irmãos, e o general Raymundo Ronaldo Campos (na época da morte do ex-deputado era capitão). Os três participaram da farsa do “sequestro” de Rubens Paiva por guerrilheiros.

Em 2013, o general Raymundo Ronaldo Campos finalmente admitiu que o Exército havia montado uma farsa. Rubens Paiva não havia “escapado”.

O general Raymundo Ronaldo Campos relatou que, “na noite do dia 21 para 22 de janeiro de 1971, o major Francisco Demiurgo Santos Cardoso”, o convocou e disse: “Você vai pegar o carro levar em um ponto bem distante daqui, vai tocar fogo no carro para dizer que o carro foi interceptado por terroristas”.

Francisco Demiurgo Santos Cardoso acrescentou que era “para justificar o desaparecimento de um prisioneiro”, ou seja, Rubens Paiva. Raymundo Ronaldo Campos “ouviu do major Demiurgo” que a pessoa morrera “no interrogatório”. “Morreu, morreu, morreu no interrogatório”, confessou o oficial.

A reportagem “Os arquivos secreto do coronel do DOI-Codi”, dos repórteres José Luís Costa, Humberto Trezzi, Marcelo Perrone e Nilson Mariano, do “Zero Hora”, revelou que o coronel Júlio Molinas Dias guardava documentos oficiais do Exército num arquivo pessoal. Ele havia sido chefe do DOI-Codi do Rio de Janeiro, nos anos 1980.

“O coronel havia guardado em sua casa o registro de entrada de Rubens Paiva na prisão. O documento continha até a assinatura do ex-parlamentar”, diz Juliana Dal Piva.

Inês Etienne Romeu (que foi casada com o ex-guerrilheiro goiano-mineiro Jarbas Silva Marques, de 81 anos, residente em Brasília) revelou a existência da Casa da Morte de Petrópolis (leia texto do Jornal Opção https://tinyurl.com/2h7xm2xd), em 1981, e ouviu falar de Rubens Paiva. Era “o cárcere clandestino do Centro de Informações do Exército para torturas e assassinatos de opositores políticos”. A cruenta central da barbárie também foi confirmada pelo sargento Marival Chaves e pelo médico Amílcar Lobo (o “Doutor Carneiro”).

Num depoimento, Inês Etienne disse: “Segundo ainda o dr. Pepe, o ex-deputado Rubens Paiva teve o mesmo fim [executado], embora não fosse intenção do grupo matá-lo. Só queriam que ele confessasse, mas no decorrer das torturas Rubens Paiva morreu. A morte do ex-deputado foi considerada pelo Dr. Pepe ‘uma mancada’”. Dr. Pepe era o militar-torturador Orlando de Souza Rangel.

As revelações do coronel Paulo Malhães

Em 2012, os repórteres Chico Otavio e Juliana Dal Piva, de “O Globo”, localizaram o tenente-coronel reformado do Exército Paulo Malhães, um dos matadores do Exército.

Bem-informado, porque era um dos oficiais operacionais e mais brutais, Paulo Malhães contou aos jornalistas que o corpo de Rubens Paiva havia sido enterrado num local (na praia do Recreio dos Bandeirantes) e depois jogado num rio (fala-se também no mar).

Paulo Malhães relatou a Chico Otavio que o Centro de Informação do Exército (CIEX) deu-lhe ordens para desenterrar um corpo, na praia do Recreio dos Bandeirantes, e destruí-lo em definitivo. Era o cadáver de Rubens Paiva, que teria sido jogado num rio.

Noutra investigação, do Ministério Público Federal, ouviu-se o coronel Rubens Paim Sampaio. O coronel Ronald Leão havia revelado que Rubens Paiva havia chegado ao DOI-Codi, em 1971, com os coronéis Rubens Paim Sampaio e Freddie Perdigão Pereira (mais tarde, em 1981, envolvido na articulação do atentado do Riocentro). Era a turma duríssima da linha dura militar, capaz das maiores violências contra pessoas indefesas.

Ronald Leão contou que buscou informações sobre o que estava acontecendo. Mas os coronéis Rubens Paim Sampaio e Freddie Perdigão o barraram, “sob alegação de que era um preso importante, sob responsabilidade do CIEX/DOI-Codi”.

Militares denunciados pelo assassinato

Com base nas informações colhidas, a partir de depoimentos de militares, o Ministério Público Federal (com um bem-feito trabalho do procurador Sérgio Suiama, entre outros procuradores) denunciou, “por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa armada o general José Antônio Nogueira Belham e o coronel Rubens Paim Sampaio. O coronel Raymundo Ronaldo Campos e os militares Jurandyr Ochsendorf e Souza e Jacy Ochsendorf e Souza “foram acusados de ocultação de cadáver, fraude processual e associação criminosa armada”. Hughes escapou da denúncia porque, quando foi feita, havia falecido.

A juíza Margareth de Cássia Thomaz Rostey acolheu a denúncia do MPF e começou a ouvir os militares, como o general José Antônio Nogueira Belham e os capitães Jacy e Jurandyr Ochsendorf e Souza. Alegando problemas de saúde, os coronéis Rubens Paim Sampaio e Raymundo Ronaldo Campos não compareceram para depor.

“Foi a primeira vez, desde o fim da ditadura, que militares se sentaram como réus em uma vara criminal para responder por um processo de homicídio cometido durante a ditadura militar”, sublinha Juliana Dal Piva.

Porém, “no fim de setembro de 2014”, o ministro Teori Zavaschki, do Supremo Tribunal Federal, “decidiu parar o processo em caráter liminar”. O magistrado morreu em 2017. A relatoria do recurso está com o ministro Alexandre de Moraes. Dos cinco militares denunciados pelo MPF em 2014, três morreram. Ainda estão vivos o capitão Jacy Ochsendorf e Souza e o general reformado José Antônio Nogueira Belham”.

Uma prova de que o passado não morre é que, quando deputado federal, Jair Bolsonaro nomeou como assessora parlamentar Maria de Fátima Campos Belham, mulher do general denunciado pelo assassinato de Rubens Paiva. Talvez seja o motivo de o filme “Ainda Estou Aqui”, que conta a história de Rubens Paiva e de sua família, estar sendo atacado nas redes sociais pelo bolsonarismo.

A película de Walter Moreira Salles conta com excelente atuação dos atores Fernanda Torres, indicada para o Oscar (merece ganhar), e Selton Mello. Apesar do caráter trágico da história, há um momento epifânico, só com imagens. Quando está sendo levado preso pelos militares, Rubens Paiva e Eunice Paiva se olham, com um carinho que só merece uma palavra: amor. Há sentimento de esperança e expectativa na eletricidade do olhar de duas pessoas felizes. Pragmáticas, as ditaduras, de direita e esquerda, não costumam prestar atenção nisso, exceto para achar ridículo.

Rubens Paiva e Eunice Paiva (morreu em 2018, com Alzheimer) tiveram cinco filhos: Ana Lúcia Paiva, Eliana Paiva, Marcelo Rubens Paiva, Maria Beatriz Paiva e Vera Paiva. Eunice Paiva, uma mulher forte, criou os filhos e se formou em Direito. A guerra da história, pelo menos, os Paiva venceram.

(Há um erro no livro. Juliana Dal Piva escreve, na página 147, que o Hércules da tortura, Carlos Alberto Brilhante Ustra, era general. Na verdade, não passou de coronel.)

Recomendo a leitura do livro “Segredo de Estado — O Desaparecimento de Rubens Paiva” (Objetiva), do jornalista Jason Tércio. Saiu em 2011.